…続きを読む

早稲田大学 理工学術院 統合事務・技術センター | 東京都

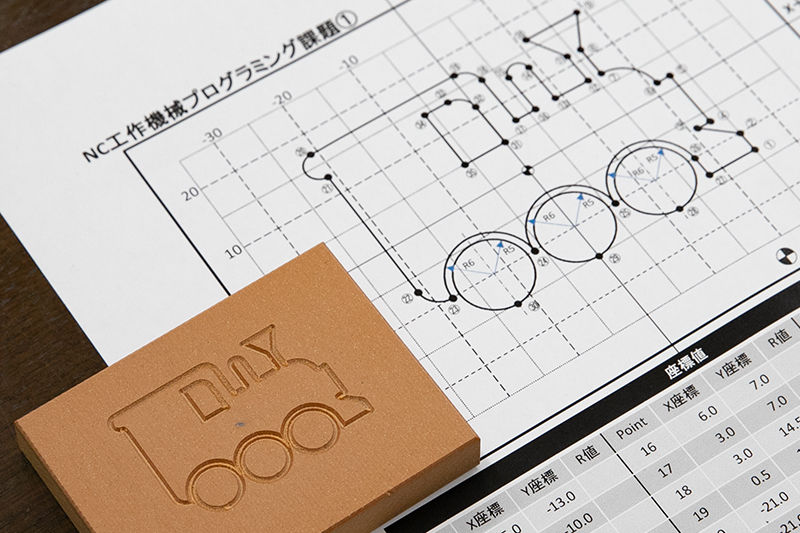

NCコードによる工作機械の制御を学ぶ

- 使用製品:

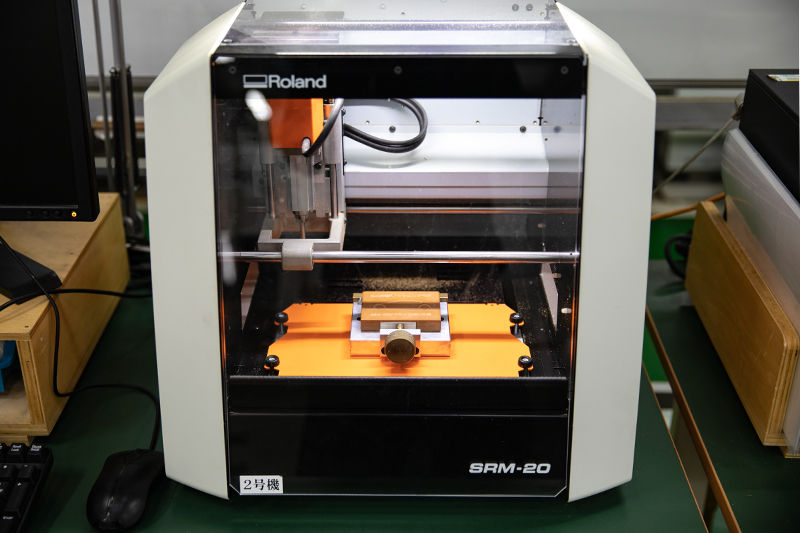

- 3Dモデリングマシン SRM-20

- アプリケーション:

- 教育・FAB

早稲田大学 理工学術院

統合事務・技術センター東京都

技術部 教育研究支援課(二系)工作実験室 田中 悠輔 様

理工学術院 統合事務・技術センターは、教員と協働しながら、実験教育プログラム全体をマネジメントしています。教育の現場に立って直接、学生に実験指導したり、実験コンテンツを開発・改良し、世界で活躍できる人材を育成しています。

ものづくりを学ぶ ものづくりを体験する

SRM-20は「NC工作機械プログラミング」の授業で使用

私が所属している「工作実験室」では、実験形式の授業を担当しています。生産現場で用いられる加工機械について学び、そして、学生自身が実際に操作することで、ものづくりの基礎を学びます。工作実験室には、汎用フライスやマシニングセンタなどの多種多様な機械を設備しており、金属切削や溶接、溶断、塑性加工、折り曲げ、3Dプリンターでの造形など、様々な加工を体験することができます。その設備の中で、SRM-20は「NC工作機械プログラミング」の授業で使用しています。

NCコードで切削加工機を制御する

授業の中で立体の加工が可能であることも説明している

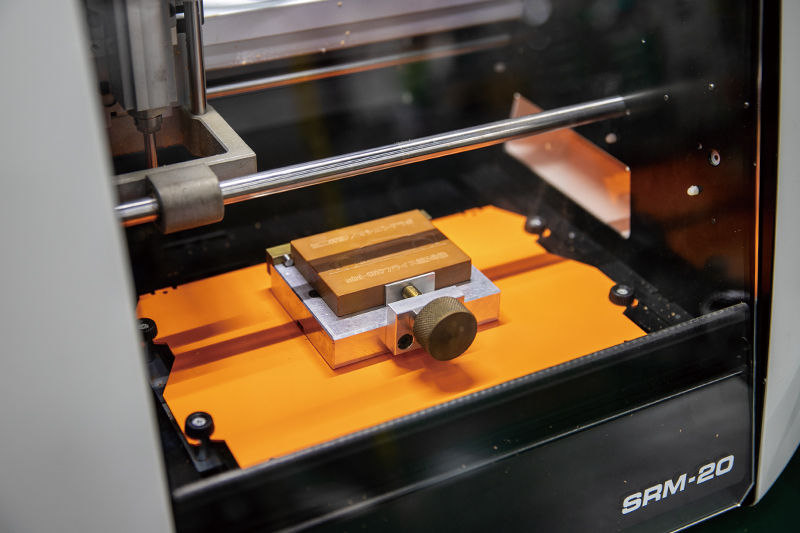

この授業では、NCコードでプログラムを書き、SRM-20に転送して、切削加工します。学生は、旋盤加工などの手作業での切削加工方法も学んでいますが、こちらでは数値制御で自動加工する方法について学びます。まず最初に、サンプルとして提示した簡易的な図形をプログラミングし、切削加工します。その次に、学生に好きな図形を描いてもらい、NCコードも自分で考えて組み立てます。実習は時間の制限があるので2.5次元レベルの加工にとどまりますが、上のような立体の加工が可能であることも、授業の中で説明しています。

授業に適した「安全性」「安定性」

実習に必要な「安全性」と「安定性」を備えています

SRM-20を使用しているのは、「安全性」と「安定性」が優れているからです。大学の授業ですので、まず何よりも安全性が求められます。授業を受ける学生は、ものづくりを初めて体験する初心者がほとんどですので、想定できないようなことをしてしまう可能性があります。その点、SRM-20は機械全体がカバーで覆われており、仮にカバーが開いてしまったとしても、自動で停止しますので安心です。「安定性」も授業で使用する上で、非常に大事なポイントです。普段は60×80mmのケミカルウッドを加工していますが、切削自体は2~3分で終わります。操作が簡単なうえ、トラブルが少なくプログラム通りにスムーズに加工が進みますので、時間に制限がある授業には適した機械だと思います。現在、7台のSRM-20を設備していますので、多数の生徒に対して、同時に実習することが可能です。

将来のキャリアで役立つように

実際に操作することで、ものづくりの基礎を学ぶ

この授業は、学生がNCコードや切削加工機に触れる最初の機会になりますので、わかりやすい簡略化した内容にしています。かといって、あまりにも簡単に加工ができてしまうのは、教育として良い方法とは言えません。実際のものづくりの現場では、トライ&エラーで学んでいくことが非常に大事ですので、段階的に難易度を上げて、失敗の経験も積んでいきます。自分でコードを書き、上手く加工できると、「こんなことができるんだ」と目を輝かせてくれます。そういう経験は今後の人生で大きく響いてくると思います。早稲田大学を卒業する学生は、ものづくりの上流にあたる設計や開発業務に携わることが多いようです。製造現場のように、加工機械を日常的に使うことは少ないとは思いますが、学校で学ぶ内容はものづくりに関わる上で必要なことばかりです。学校で学んだことを自分の糧として、卒業後のキャリアで生かしてほしいです。

3Dモデリングマシン

事例集ダウンロード

各カテゴリーごとの事例をまとめて詳細にご紹介。無料でダウンロードできます。